मेरी मां ने मुझे कहा था, तू उस लड़के के साथ जाएगी तो जाने कितने लड़कों के साथ जाएगी. मां ऐसे वचन बोलेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैं. प्यार तो बचपन में न मिल सका, दुत्कार खूब मिला. मैं टूट चुकी थी. जब कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था, तब मैंने फैसला किया कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी. मैं अपने और ससुराल दोनों परिवार से अलग पति के साथ अकेले रहने को मजबूर हो गई.

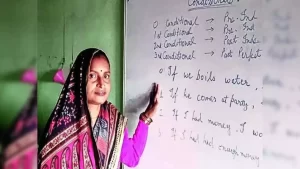

जिसे अपनी ही मां से दुत्कार मिले, भला दुनिया में उसे किससे प्यार की उम्मीद होगी? उल्हाने, प्रताड़ना, पीड़ा और किसी महिला के दुर्भाग्य से उबरकर मिसाल बनने की यह कहानी 29 साल की यशोदा लोधी की है. अब यशोदा किसी पर बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा है. आइये उनकी कहानी जानते हैं.

और ऐसे बन गईं ‘देहाती मैडम’

उत्तर प्रदेश के कौशांबी के सिराथू ठेठ ग्रामीण इलाके में रहती हैं, 29 साल की यशोदा लोधी. अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ‘देहाती मैडम’ के नाम से जानते हैं. यशोदा लोधी यूट्यूब पर अंग्रेजी बोलना सिखाती हैं. इंग्लिश विद देहाती मैडम के नाम से वह यूट्यूब चैनल चलाती हैं. यूट्यूब पर उनके 2.9 लाख सब्सक्राइबर हैं और वीडियोज के करोड़ों व्यूज.

आर्थिक तंगी से निकलना आसान नहीं था

आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को पालने के लिए यशोदा ने यह रास्ता अपनाया है, जो उनके लिए कभी आसान नहीं था. परिवार ने उनकी पढ़ाई-लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली और उनकी शादी भी कम उम्र में एक मजदूर से कर दी गई, लेकिन अपनी जिजीविषा और जुनून की बदौलत उन्होंने जो मुकाम हासिल कर लिया है. वह उनकी इस साधारण सी कहानी को असाधारण बना देता है.

ग्रामीण महिला के दुर्भाग्य की कहानी

लोधी का जीवन एक ग्रामीण महिला के दुर्भाग्य की अनोखी कहानी है. जब वह छोटी थीं तो उनके माता-पिता ने उन्हें एक रि श्तेदार को सौंप दिया था. 12वीं तक की उनकी स्कूली शिक्षा भी काफी अनियमित रही. इसके बाद एक दिहाड़ी मजदूर से उनकी शादी करा दी गई. उनके पति बाद में एक हादसे का शिकार हो गए. इससे उनकी काम करने की क्षमता पर असर पड़ा और घर की आय सीमित हो गई.

विपरित परिस्थितयों में नहीं हारी हिम्मत

पति के इलाज के दौरान परिवार पर बैंक के कर्ज का भी बोझ आ पड़ा. इन विपरीत हालात में भी इस युवा महिला ने हिम्मत नहीं हारी. और देहाती अंदाज में यू-ट्यूब पर कई तरह के वीडियोज बनाए.

कैसे बोली जाए अंग्रेजी?

अपने एक वीडियो ‘हाउ टू थिंक इन इंग्लिश’ में लोधी बताती हैं कि कई लोगों के लिए समस्या ये है कि वे अंग्रेजी बोलने से पहले अंग्रेजी में सोचते नहीं हैं. अनुवाद के चक्कर में इंग्लिश की फ्लुएंसी खो जाती है. फिर .वह बताती हैं कि कैसे उन्होंने ‘अंग्रेजी में सोचने’ की कला में महारत हासिल की. लोधी अपने ‘छात्रों’ से कहती हैं, ‘आपको किताबें पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए. यह अंग्रेजी में ‘फ्लुएंसी’ के लिए महत्वपूर्ण है. इस वीडियो के बाद मुझे 100% यकीन है कि पढ़ने के प्रति आपका रुझान काफी हद तक बढ़ जाएगा.’

कैसे हिट हुआ देहाती मैडम बनने का आइडिया?

अक्सर, देहाती मैडम के सबक अपने आसपास के जीवन का एक हिस्सा होते हैं. यूट्यूब से मिलने वाली आय से लोधी को बैंक ऋण का भुगतान करने में मदद मिली है. उनके पति राधे की दुर्घटना और उसके साथ आए वित्तीय झटके ने लोधी को यूट्यूब वेंचर के लिए प्रेरित किया था. सबसे पहले तो उन्होंने देसी खाना पकाने, कढ़ाई और सजावट को लेकर चैनलों शुरू किया था. वह बताती हैं कि इनमें से कोई चैनल नहीं चला. लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थीं. उन्होंने कंटेंस क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और ऑनलाइन ट्रैक्शन हासिल करने के तरीकों के बारे में सीखने के लिए इंटरनेट पर घंटों बिताए.

देहाती पहचान से मिली आगे बढ़ने में मदद

लोधी ने बताया कि साल 2022 की शुरुआत में मुझे धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले कई मोटिवेशनल स्पीकर मिले, जिससे मुझे एक ऐसा मोटिवेशनल ‘देहाती’ स्पीकर बनने का विचार आया जो अंग्रेजी में संवाद कर सके. इसलिए, मैंने खुद अंग्रेजी सीखी और व्यूअर्स हासिल करने के लिए अपनी देहाती पहचान का इस्तेमाल किया. वह बताती हैं कि उनके अपने गांव धुमाई लोधन का पुरवा में कुछ ही लोग अंग्रेजी सीखने में रुचि रखते हैं.

लोकल लेवल पर कुछ ही लोग उन्हें फॉलो करते हैं. लोधी ने बताया, ‘मेरे गांव में महिलाएं मुझे अंग्रेजी बोलते देखकर हंसती हैं. उन्हें न तो यह भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी है और न ही अपनी बेटियों को इसे सीखने देने में. हालांकि, मेरी भाभियां अंग्रेजी सीखने में रुचि रखती हैं.